এক শতাব্দীরও বেশি সময় জূড়ে বিস্তৃত লালন ফকীরের জীবন। এ সময়সীমার মধ্যে তিনি রচনা করেছেন, গেয়ে বেড়িয়েছেন হাজার দশেক গান। গানগুলোর সাহিত্যের এমন এক সম্ভারে পরিণত হয়েছে, সারা বিশ্বের লোকোজ এবং মরমী সাহিত্যর ইতিহাসে যার কোনো নজির নেই।

লালন ফকিরের পূর্বপুরুষের ঠিকানা কুলুজি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মতারিখ এমনকি তাঁর নামও রহস্যাবৃত। অধ্যাপক মোহাম্মদ মনসুরউদ্দিন লালন ফকীরের গান সংগ্রহে সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। খোঁজ-খবর আন্দাজ আর যুক্তি মিলিয়ে তিনি চেষ্টা করেছিলেন লালনের একখানা জীবনী দাঁড় করাতে।

১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলার নদীয়া জেলার ছাপরা গ্রামে এক হিন্দু পরিবারে লালনের জন্ম। লালন মারা যান ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর। একদা তীর্থপলক্ষে মুর্শিদাবাদ গমনের পথে ভীষণ অসুস্থতাহেতু তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। সহযাত্রীরা তাঁকে মৃত ভেবে নদীতে ছুড়ে ফেলে দেয়। ভাসতে ভাসতে এক স্নানঘাটে গিয়ে ঠেকেন লালন। তারপর চেতনা ফিরে পেয়ে সাহায্যের আশায় চীৎকার করেন। এক মুসলমান পরিবার তাকে উদ্ধার করে। রোগমুক্তির জন্য তাঁকে ওই পরিবারে দীর্ঘদীন কাটাতে হয়। সেখানে ওই পরিবার আধ্যাত্মিক গুরু যশোরের সিরাজ সাঁইয়ের অনুপ্রেরণায় তিনি দরবেশ হিসেবে দীক্ষা নেন। দীর্ঘ বিরতির পর তিনি নিজ পরিবারে ফিরে গিয়ে ওই মুসলমান পরিবারে তাঁর দীর্ঘদীন অবস্থানের ঘটনা বিবৃত করেন। ফলে তাঁকে একঘরে করা হয়। লালন তখন বাউল হয়ে যান। পরমাত্মার খোঁজে বাকী জীবন তিনি উৎসর্গ করেন।

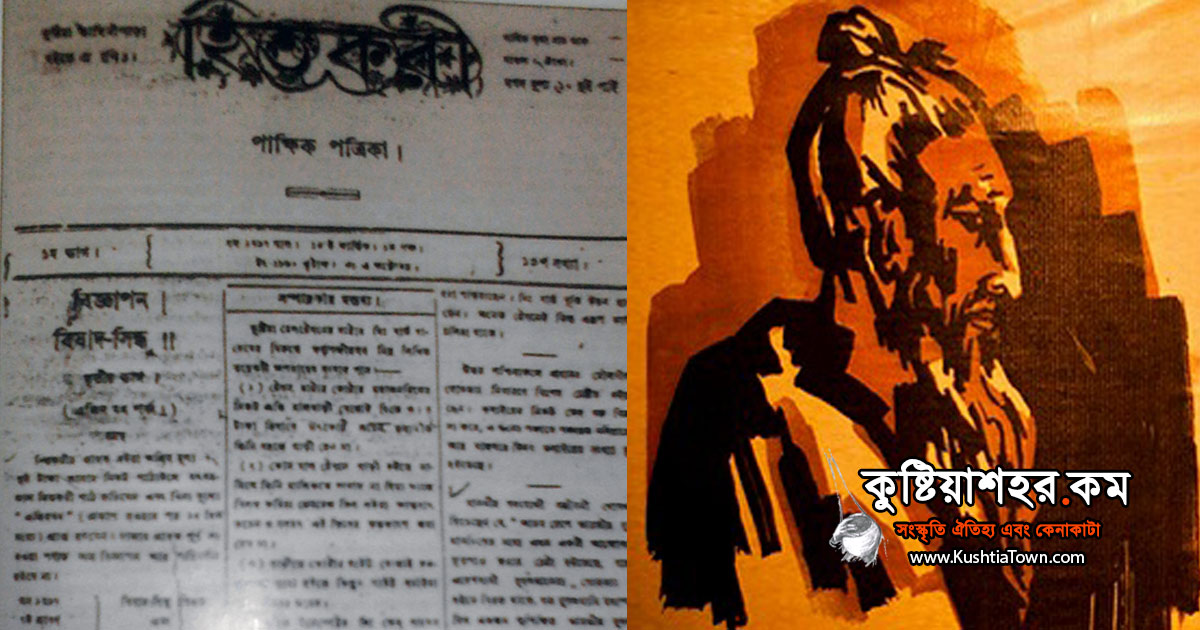

জীবদ্দশাই লালন অত্যন্ত খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর দু’সপ্তাহ পর স্থানীয় হিতকরী পত্রিকা “মহাত্মা লালন ফকির” শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ওই সম্পাদকীয়তে লালনের খ্যাতির বিবরন দেওয়া হয়। ওতে লেখা হয়-

নিজে লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাহাঁকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই, কিন্ত ধর্মালাপে তাহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত।

ওই একই সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, মৃত্যুকালে লালনের দশ হাজার শিষ্য ছিল। শিষ্যরা তাঁকে ‘সাঁই’ বলে সম্বোধন করত। একারণে দরবেশদের নামের শেষে ব্যবহৃত ‘শাহ্’ পদবীটিও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়।

লালন ছিলেন বাউলশ্রেষ্ঠ। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় বাউল মতাদর্শ ব্যাপক প্রসারলাভ করে এবং লালনের সৃজনশীল সাধনার জোরে উনবিংশ শতকে তা পুরো মাত্রায় পরিপুষ্টি লাভ করে। বাউল মতাদর্শ কোন পৃথক ধর্ম নয়, বরং আল্লাহকে অনুধাবনের একটি পথ মাত্র।

বাউলদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। গৃহকর্মে নিয়োজিত ব্যাক্তিও বাউল সাধনা অনুসরন করতে পারে। তবে বাউলদের প্রধান অংশটি সংসারত্যাগী ও সহায়- সম্পদহীন। দিনের বেলা তারা একতারা হাতে ভিক্ষাবৃত্তি করে, গান বাঁধে, সাধারণ্যে তাদের গান শুনিয়ে বেড়ায়। রাত নামলে তারা তাদের আখড়ায় ফিরে আসে। সেখানে যৌথ তত্ত্বলোচণা, ভজন–সাধনা হয়। বাউলরা মসজিদেও যায় না, মন্দিরেও না। তাঁরা শরিয়তও মানে না, শাস্ত্রও মানে না। গুরুবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কোনো পীর বা স্বামীর দ্বারস্থ হয় না। মেয়েদের নিয়ে তাঁরা আখড়াতেই রাত্রিযাপন করে, সূফীরা যা করেনা। বাউলদের ক্ষেত্রে মেয়েরা সাধনারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে মেয়েদের সঙ্গে একত্রে বাস করলেও সন্তানধারণ করা তাদের নিষিদ্ধ।

বাউলরা গান লিখে রাখায় বিশ্বাসী নয়। ঘূরে বেড়াতে বেড়াতে তারা গান সাধে আর অপার্থিব অনুভূতি লাভ করে।

বাউল শব্দটি ‘বাউরা’ বা ‘বাউলা’ শব্দের বাংলা অপভ্রংশ। উত্তর ভারতে ‘বাউলা’ শব্দটি দিয়ে পাগলশ্রেণীর লোকদের বোঝানো হয়। ভোজপুরি আঞ্চলিক ভাষায় পাগলামি শব্দটির ক্রিয়াবাচক পদ হোল ‘বাউরানা’। সমকালীণ ঐতিহ্যের মানদণ্ডের বাউলরা ছিল বিরুদ্ধবাদী এ কারনেই তারা বাউল বা ছিটগ্রস্থ বলে পরিচিত লাভ করে।

১০ বছর ধরে লালন অব্যাহতভাবে তাঁর গান রচনা করে গিয়েছিলেন। সেগুলো শোধরানোর জন্য আর ফিরে তাকাননি। কেউ সেগুলো লিপিবদ্ধও করেনি। তাঁর জীবদ্দশায় কিছুই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। লালনের মৃত্যুর পর শুরু হয় তাঁর সংগ্রহের কাজ। এখন পর্যন্ত তার অনেক গান প্রকাশিত হয়নি এবং আরও অনেক অনেক গান সম্ভবত চিরতরে হারিয়ে গেছে। লালনের গানের কোন নির্ভরযোগ্য পাণ্ডূলিপি আজও পাওয়া যায়নি। যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হয় প্রতিলিপি নতুবা প্রতিলিপির প্রতিলিপি। বাংলা সাহিত্যের সুখ্যাত লেখক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বাউল-সাধনার বিভিন্ন উৎসধারার অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন- ইসলামী সূফীবাদ, হিন্দু বৈষ্ণববাদ আর বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা এই তিন স্রোত এসে বাউলধারায় মিশেছে। লালনের গানে রসূল (সঃ), নবী, আল্লাহ্ এবং নিরাকার পরমের উল্লেখ সূফিপ্রভাবের প্রতিফলন।

কিংবা

ও তার হস্ত পদ স্কন্দ মাথা নাই রে

লালনের গানে বৈষ্ণবধারার প্রভাব লক্ষ করা যায় গোরা অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু এবং কৃষ্ণের উল্লেখে। ‘কৃষ্ণ’ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ‘কালা’ তাঁর গানে ঘুরে ফিরে উল্লেখিত হয়েছে। নিচের গানটি লালনের সবচেয়ে সুললিত এবং সংবেদশীল গানগুলোর একটিঃ-

বলি মা তোমায় চরন ধরে

ননি চুরি আর করবো না

লালনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এই তিন ধর্মীয় মতধারার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ধারাটি হল সহজিয়া পথ; মানুষের মধ্যেই পরমকে দেখার, অনুধাবন করার পথ। লালন কখনো সেই পরমকে বলেছেন “মনের মানুষ” কখনো বলেছেন ‘অচিনপাখি’, কখনো “অজানা মানুষ”, কখনো বা অধরা চাঁদ। সহজিয়া মতাদর্শ অনু্যায়ী মানুষ নিজেকে অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে পারে। সামগ্রীকভাবে মানুষকে ভালোবাসার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস চণ্ডীদাসের মতো এমন চমৎকার ভাবে আর কে-ই বা ঘোষনা করতে পেরেছেঃ-

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

মানুষ আর ঈশ্বরের এই সম্পর্কের বিষয়টি লালনের চিরঞ্জীব গানের চরণে প্রকীর্ণ হয়ে আছেঃ-

আমার মনের মানুষের সনে

কিংবা,

সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার

কিংবা,

অথবা এই গানটিতে –

কতো যোগী ঋষি চার যুগ ধরে রে

তারে বেড়াচ্ছে খুঁজে

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও বাউলদের বিরাট ভূমিকা ছিল। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেনঃ-

তার সাধনা ধর্মীয় নয়, মানবিক। সাধকরা পরমাত্মার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক চান, কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে উদাসীন। স্বর্গে যাবার জন্য তাদের ব্যাকুলতা নেই, নরকে যাবার ভয়ে তাঁরা ভীত নন। এই দেহ আর এই জীবন আর এই মাতভুমি নিয়েই তাদের গানের জগৎ।

তিনি আর লিখেছেন, ভারতে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যে সময় একটি রেনেসাঁর উদ্ভব হচ্ছে, ঠিক তখনই পল্লীর জনগনের প্রানের মধ্যে আরেকটি আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় রেনেসাঁর এই দুই ধারার সম্পর্কটির দিকে ইতিহাস মননিবেশ করেনি। ইতিহাসের এ অলিখিত অংশটি যেদিন লিপিবদ্ধ হবে, লালনকে সেদিন যথাযথ পরিপেক্ষিতে দেখার অবকাশ মিলবে।

অন্নদাশঙ্কর রায় আরো বলেছেন, বাংলার মানুষে অন্তরে লালনের এ রেনেসাঁর প্রভাব রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবের চেয়ে কম নয়।

লালন ও অন্যান্য বাউলরা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মের নামে শোষণের নিন্দা করেছেন। তাঁর বর্ণবাদ আর ধর্মীয় ভেদাভেদের বিরুদ্ধে গান গেয়েছেন। হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে সেতু নির্মাণকে তাঁরা নিজেদের আরাধ্য করেছেন। ভারতীয় সমাজের ঐক্যসাধনে লালন ও অন্য বাউলদের মতো এত বড় অবদান খুব কম লোকই রাখতে পেরেছে। নিচে লালনের গানের কিছু অবিস্মরণীয় চরন তুলে তুলে দেয়া হলোঃ-

লালন বলে জাতের কিরুপ দেখলাম না এই নজরে

কিংবা,

লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান

কিংবা,

এ কি আজব কারখানা

সাধক বা সত্যসদ্ধ হওয়ার পাশাপাশী লালন ছিলেন খুবই বড় মাপের কবি। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তাঁর সম্বন্ধে এমন চমৎকার প্রশংসার বাণী শোনাতে পারেনিঃ-

ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন গানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্য এমন অপূর্ববার্তা আর কোথাও পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করেনি।

বিশেষভাবে লালনের নাম উল্লেখ না করলেও রবীন্দ্রনাথের নানা লেখায় বাউলদের প্রসঙ্গে এসেছে। অথচ বাউল গানের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ হরহামেশাই লালনের গান থেকে থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে। অক্সফোর্ড এর বক্তৃতায়, পরে যা “The religion of man” শিরোনামে প্রকাশিত হয়, রবিন্দ্রনাথ লালনের ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ গানটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাউলগানের সাহিত্যমূল্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। বাউলগান সংগ্রহের একটি প্রচেষ্টাও তিনি হাতে নিয়েছিলেন। আবার তিনিই প্রথম প্রবাসী পত্রিকাই লালনের ২০টি গান সংশোধন ও সম্পাদনা করে ছেপেছিলেন।

বাউলগানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি দিয়েছেন গুলোর মধ্যে ঔপনিষদিক দর্শনের প্রতিফলন আবিষ্কার করে। “The religion of man” প্রবন্ধের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ

উপনিষদের যে ঋষিরা বলেছেন, অজানা সত্তাকে বুঝতে গিয়ে আমাদের মন বিহম্বল হয়ে ফিরে আসে, তাদের সঙ্গে এই পল্লীকবির বক্তব্যর মিল সুস্পষ্ট কিন্তু তাই বলে প্রাচীন সেই ঋষির মতো এই কবি তার অনন্তের পেছনে ছুটে চলার ক্লান্তি দেয় না, আর এ ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে অনন্তকে অনুধাবনের পথ উন্মুক্ত।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ‘হারামণির’ প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ-

আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদাহ অঞ্চলের এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিলঃ-

আমার মনের মানুষ যে রে?

হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে

দেশে-বিদেশে বেড়াই ঘুরে ।

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটি উপনিষদের ভাষাই শোনা গিয়েছে, “পুং বেদ্যাং পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা’’। অপণ্ডিতের মুখে এ কথাটিই শুনলুম, তার গেয়ো সুর সহজ ভাষায় যাকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা- অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু তারই কান্নার সুর- তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছে।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় এই সিধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর বাউলগানের মধ্যে কিছু অভিন্ন স্বভাব থাকলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতাই বাউলদের এবং সেই সুত্রে লালনের প্রভাব ছিল সীমিত। বাউল গানগুলোর স্বভাব গূঢ়ার্থভিত্তিক। সেগুলোর প্রকৃত অর্থ সাধারণ লোকের কাছে সহজে বোধগম্য হয় না। কেবল বাউলবিশ্বাসে দীক্ষিতদের পক্ষেই সেগুলোর অর্থ বোঝা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এর ঠিক বিপরীত।

বাউলদের মতো রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস। ‘দ্য রিলিজন অব ম্যান’ প্রবন্ধে তিনি মানুষের দেবত্ব আর ঈশ্বরের মানবত্বের কথা বলেছেন। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থে তিনি বলেছেনঃ-

অরুপ রতন আশা করি।

রবীন্দ্রকাব্য আর বাউলগানে মরমীবাদ একটি অভিন্ন উপাদান হিসেবে থাকলেও এ ক্ষেত্রে বাউলরা রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রভাব ফেলেননি। বরং উভয়ে তাঁদের কবিতা ও গানের মরমীবাদের উপাদান সংগ্রহ করেছেন ইসলাম, হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মের অভিন্ন উত্তরাধিকার থেকে।

কবিতার নয়, বরং গানে রবীন্দ্রনাথ বাউলদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হারামণি মুখবন্ধে লিখেছেনঃ-

আমার অনেক গানেই আমি বাউল সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগীনির সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিলে গেছে।

বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে লালনগীতি সুললিত। এ গানগুলো প্রকৃতপ্রস্তাবেই আত্মাভিসারী। শ্রোতাদের তা পরমেশ্বরের পানে দিয়ে যায়। গানগুলো সহজ, সরল, নিরলঙ্কার এবং মাটি থেকে উঠে আসা। গানগুলো গভীর ও ঋদ্ধ দার্শনিক উপাদানের কারণে অন্নদাশঙ্কর রায়সহ অনেক গবেষক সেগুলোকে পুরোদমে লোকসঙ্গীত গণ্য করতে রাজি নন। তাঁরা এগুলোকে সাধনাগীতের পর্যায়ে ফেলেন। তবে দার্শনিকতা যায় থাক না কেন এটা তর্কাতীত যে, গানগুলতে লোকায়ত উপমা, শব্দ, দৃশ্যকল্প ও শৈলী প্রয়োগ করা হয়েছে। লোকায়ত উৎস এবং লোকায়িতক স্বভাবই এ গানগুলোর প্রাণ। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ এগুলোকে লোকসঙ্গীত বলে অভিহিত করেছেন। তবে গানগুলোকে একই সঙ্গে ‘লোকসঙ্গীত’ এবং ‘সাধনাগীত’-এর পর্যায়ভুক্ত করলে বিষয়টা স্ববিরোধী হয় না। কেননা লোকায়ত উপমাই এ গানগুলোকে সাধনার যোগ্য মাধ্যম করে তুলছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুলগীতির মতো বাউলগানের কোনো নির্ভেজাল, মুলানুগ আকার নেই। বাউলরা তাঁদের গানের কথাগুলো লিখে রাখারই বিরোধী ছিলেন। এসব গানের স্বরলিপির তো প্রশ্নই আসে না। গানগুলো শুনে গাওয়া হয়, আর লালনের শিষ্য থেকে শিষ্যান্তরে মুখে প্রবাহিত হয় এসব গান। এই প্রক্রিয়ায় গানগুলোতে ইতিমধ্যে অনেক ইতরবিশেষ ঘটেছে। পরবর্তী সময়ের গায়কেরা গানগুলোতে তাঁদের নিজেদের অলঙ্কার সন্নিবেশ করেছে। আধুনিক মানুষের কানে সেগুলকে শ্রুতিমধুর করার জন্য সুরের নানান পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, এমনকি লালনের জীবদ্দশাতেই নাকি তাঁর গানগুলো নানা সুরে গাওয়া হতো। যারা আখড়ায় থাকত তারা গাইত এক সুরে, আর যারা সংসারধর্ম পালন করত তারা গাইত আরেক সুরে।

বাংলার বাউল আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন সামাজিক বা আধ্যাত্মিক আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল ভারতের আরো কয়েক জায়গায় সংঘটিত একই রকম আরো কিছু আন্দোলনের অংশ। বাউল আন্দোলনে সুফিবাদ, বৈষ্ণব ও সহজিয়া মতবাদের প্রভাবের কথা তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাউলরা কবির, নামক ও দাদুর মতো উত্তর ভারতের সাধককবিদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ছিল। উপমা, শৈলী এবং অন্তনিহিত ভাবের দিক থেকে বাউলগান আর উত্তর ভারতের সাধক কবিদের কবিতাই অনেক মিল। পাশাপাশি আবার মজার কিছু তফাৎ আছে। এই সুত্রে লালন আর কবিদের মধ্যে তুলনা করে দেখা যেতে পারে।

লালন এবং কবির উভয়ের জন্ম ও ধর্ম রহস্যাবৃত। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী উভয়েই তারা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মুসলমান পরিবারে লালিত পালিত হয়েছেন। তাদের দুজনার কবিতাই পরমকে খোঁজার এবং সমাজসংস্কারের হাতিয়ার। তাঁরা দুজ্যনই জোরের সাথে মানুষের ঐক্যের কথা বলেছেন,বলেছেন মানুষ আর ইশ্বরের অবিচ্ছেদ্যতার কথা। প্রসঙ্গে লালনের বেশকিছু গানের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এবার কবির থেকে উদাহরণ দেয়া যাকঃ-

লালি দেখান ম্যায় গায়ি ভি হো গায়ি লাল

(প্রিয়ার আত্তা- যখনই তাকাই দ্যুতিময়

তার আভা দেখতে গিয়ে আমিও হয়ে গেলাম দ্যুতিময়।)

ধর্মীয় গোড়ামি, কুসংস্কার আর সামাজিক অন্যায়ের নিন্দা জানতে গিয়ে কবির এবং লালন উভয়ের তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছেন। হিন্দু কুসংস্কারের নিন্দা জানাতে গিয়ে কবির বলেছেনঃ-

উসসে তো চাক্তি ভালি, পিস খায়ে সানসার

(পাথর পুঁজে ঈশ্বর মিললে আমি পাহাড় পুঁজতে রাজি

তার চেয়েও জাঁতা ভালো, সে তো জোগায় সংসারের অন্ন)

মুসলিম আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে কবির বলেছেনঃ

তা চাড়হি মুল্লা ব্যঙ্গ দে, কেয়া বেহরা হুয়া খুদায়ি

(পাথর-সুত্তকি দিয়ে তাঁরা বানিয়েছে মসজিদ

তার চুড়ায় উঠে চিৎকার করছে মোল্লা। সৃষ্টিকর্তা কি বধির?)

লালনও মুসলমান ও হিন্দু আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে একই সঙ্গে আক্রমণ চালিয়েছন এই বলেঃ-

নারীর তবে কী হয় বিধান

বামুন চিনে পৈতে প্রমাণ

বামনি চিনে কী ধরে।

লালন আর কবিরের কবিতাই অনেক তাৎপর্যপূর্ণ তফাৎ আছে। কবিরের দুলাইনের কবিতাগুলো সংযত, সংহৃত, সযত্নে নির্মিত আর সে কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিয়াশীল। বিপরীতে লালন তাঁর গান লিখে রাখায় বিশ্বাসী ছিলেন না বলে তিনি পথ চলতে চলতে আপন মনে গান বেঁধেছেন। সে কারণে তাঁর গান পুনরাবৃত্তিমূলক। লালন গাইতেন শ্রোতাদের সামনে। সে কারণে তাঁর গানের প্রকৃতি অনেকটা কথোপথনমূলক এবং সময়বিশেষে খুবই নাটকীয়। কখোনো তিনি কথা বলেছেন নিজেই নিজেকে সম্মোধন করে। তাঁর অনেক গান শুরু হয়েছে কোনো একটা প্রশ্ন দিয়েঃ-

অথবা,

লালনের গানের আরেকটি উপাদান ‘ভক্তি’ যা কবিরের মতো মরমী কবির মঞ্চে পাওয়া যায় না। তুলসীদাস কিংবা সুরদাসের মতো ভারতের অনেক কবির মতো লালনও তাঁর পাপকর্মের জন্য আনুতাপ করেছেন, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন। যেমন তাঁর গানে আছেঃ-

চিরদিন কুপথে গমন

ক্ষমা করো হে অপরাধ আমার, এই ভবকারাগারে ।

অন্য অনেক প্রসিদ্ধ ভক্তিবাদী কবি ও দার্শনিক মতো লালনও ভক্তিমার্গের অসারতা অনুভব করেছিলেন। সে কারণে তিনি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

লালনের জীবনেতিহাস এ কথাই প্রমাণ করে যে, খুব সাধারণ ও অস্পষ্ট জন্মসূত্র হওয়া সত্ত্বেও সাহস আর বিশ্বাসের শক্তিতে একটি মানুষ জরাজীর্ণ, অনৈতিক, শোষণমূলক সামাজিক রাজনীতিকে অস্বীকার করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় এ ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুধু তাঁর প্রজন্মের মধ্যেই ধ্বনিত হয় না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যেও বাহিত হতে থাকে। ভারতবর্ষের মাটিতে ঘুরেফিরেই এমন সব মানুষের অগমন ঘটেছে। তাঁদের চারপাশে জমে গেছে অনুসারীদের ভিড়, তাঁরা জীবদ্দশায় দেবতুল্য শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছেন। আমাদের প্রজন্মে তেমনই একজন ব্যক্তি হচ্ছে গান্ধীজী আর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সেই ব্যক্তিটি ছিলেন ফকির লালন শাহ্।

লালনের কবিতা আর গান এক অমূল্য উত্তরাধিকার। এই শুধু ভারতের সম্পদ নয়, উপমহাদেশের তিনটি দেশেরই অভিন্ন ঐশ্বর্য। লালনগীতিতে যে বানী প্রচার করা হয়েছে আজকের দিনে তাঁর প্রাসঙ্গিতা বিপুল। আর যখন সাম্প্রদায়িকতা আর বর্ণবাদের পুনরুথান ভারতের ঐক্য আর গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমিতে চিড় ধরিয়েছে তখন লালনের খাঁটি মানবপ্রেম, আর ভ্রাতৃত্বের বানী যে কাউকে দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

অনুবাদঃ শিবব্রত বর্মণ।

বাংলা

বাংলা  English

English