বৃটিশ শাসনকালে এদেশে নীলের চাষ, নীলের ব্যবসা, নীলচাষের সাথে প্রজাকুলের দুর্ভোগ এবং নীলচাষের বিরুদ্ধে সচেতন মহল এবং কৃষককুলের বিদ্রোহ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নীলচাষকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সাহেব, কুঠিয়াল এবং এদেশের জমিদার, জোতদার, মহাজনদের প্রজাশোষণ, নিপীড়ন ও অন্যায় অত্যাচারের এক করুন চিত্র পাওয়া যায়। ইংরেজ শাসনকালে ১৭৯৫ থেকে ১৮৯৫ প্রায় একশত বছর এদেশে নীলের চাষ ও ব্যবসা ছিল। বর্তমান যশোর, খুলনা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা জেলাসহ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকাকারে নীলের চাষ করা হত। এ অঞ্চলেই নীলচাষের বিরুদ্ধে বিদ্রেহ গড়ে ওঠে যা ‘নীলবিদ্রোহ’ বলে পরিচিত। নীলচাষের বিরুদ্ধে কলম ধরেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষিত সমাজ।

যশোরের চৌবাড়িয়ার দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীল দর্পন’ কলিকাতার হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘হিন্দুপ্যাট্রিয়ট’ এবং কুষ্টিয়া-রাজবাড়ির মীর মশাররফ হোসেনের ‘জমিদার দর্পন’ ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘আমার জীবনী’ নীলচাষ বিষয়ে প্রমাণ্য গ্রন্থ। পরবর্তী পর্যায়ে এ সকল গ্রন্থ নীলচাষের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলে। বিশেষ করে ‘নীল দর্পন’, ‘জমিদার দর্পণ’, ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’, নীলবিদ্রোহ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভারতবর্ষে আর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, পাঠান, সুলতান, মোগল স্বজাতীয় ঐতিহ্যের ধারক। কেবল ইংরেজ শাসনকাল (১৭৫৭-১৯৪৭ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন বলে পরিচিত। পঞ্চদশ শতকের শুরু থেকেই ইউরোপীয় বণিকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নানা দেশের নানা পথ খুঁজতে থাকে। ভাস্কো-দা-গামা, কলম্বাসের নাম ইতিহাস খ্যাত। এভাবেই ষোড়শ শতকের প্রথমেই ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন করে। নানা সূত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুঠি নির্মাণ করতে থাকে। শেষে সুযোগমত ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে কূটকৌশলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে পরাজিত করে ভারতকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে। বৃটিশ সিংহাসনের আদেশে পৌনে দুইশত বছরের শাসনকালে ভারতের প্রতি শোষণ ও ব্যবসাই হয়ে ওঠে তাদের নীতি আদর্শ।

ইংরেজ শাসনের শুরুতেই তারা ভূমি রাজস্বের কর্তৃত্ব (১৭৬৫) গ্রহণ করে নব্য জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটায়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী চিরস্থায়ী হলে প্রজার ভূমির উপর স্বত্ব লোপ পায়। জমির প্রকৃত মালিক হয়ে পড়ে জমিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, তেপত্তনিদার, ছেপত্তনিদার। পাটসহ অর্থকারী ফসল উৎপাদন তেমন শুরু হয় নাই। তুলা, রেশম, জাফরান, আখ, ধান, তৈলবীজ ও ডাল উৎপাদন ছিল প্রধান ফসল। এ সময়কালেই নীলচাষ ও নীলের ব্যবসা শুরু হয়।

নীলচাষকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যাবে। ১৭৭৯ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত নীলচাষের প্রারম্ভিক কাল। ১৮১০ থেকে ১৮৬০ অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে নীলবিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত নীলের চাষ ও ব্যবসার ক্রমোন্নতির কাল। ১৮০০ শতকের শেষে নীলচাষের সমাপ্তিকাল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ড তথা সমগ্র ইউরোপে অর্থনীতির চালচিত্র বদলে দেয়। সহসাই শিল্প কলকারখানার ব্যাপক বিকাশ ঘটতে থাকে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্প বিকাশ লাভ করায় সুতা ও কাপড় ছাপানোর রঙের ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি হয়। তখন আজকের মতো এত বাহারী রাসায়নিক রং ছিল না। গাছ থেকে উৎপাদিত রং ব্যবহার হত। গাছ থেকে প্রাপ্ত রং ছিল নীল। তাই গাছটি হল নীল গাছ। আর পাটের বা ধানের পরিকল্পিত চাষের মতো নীল উৎপাদনের নাম হল নীলচাষ।

নীল এদেশে নতুন নহে। অতি প্রাচীন কাল থেকে নীলবন্ডের কথা ভারতবাসী জানত এবং তারা নীল রং প্রস্তুত কৌশলও জানত। ধ্যানস্থ আর্য ঋুষিগণ আকাশের রং থেকে পালনকর্তা বিষ্ণুর বর্ণ নির্ণয় করেছিলেন এবং পটে বা প্রতীকে সেই নীলবর্ণ প্রতিফলিত করতেন। প্লীনি প্রভৃতি প্রাচীন রোম পণ্ডিতগণ ইন্ডিকাম (Indicum) বলে এর বর্ণনা করেছেন। নীল ইংরেজি ইন্ডিগো (Indigo) যার বৈজ্ঞানিক নাম Indigofera Tinctora.

আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় গুজরাটের অন্তর্গত আহমেদাবাদে এবং আগ্রার নিকটবর্তী বায়নাতে উৎকৃষ্ট নীল রং প্রস্তুত করা হত এবং তা কনস্টান্টিনোপলে রপ্তানি হত। বার্নিয়ের ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায় বায়না প্রভৃতি স্থানে নীল সংগ্রহের জন্য ওলন্দাজ বণিকেরা সেখানে বাস করতেন। ভারতবর্ষে তখন কী প্রণালীতে নীল রং প্রস্তত হত তা জানা যায় না। ইংরেজ শাসনকালের প্রথম দিকে আমেরিকা থেকে নীল উৎপাদনের নব পদ্ধতি নিয়ে আগমনে ঘটে লুই বোনডের। বলা হয় এদেশে লুই বোনডই নীলচাষ, কুঠি নির্মাণ এবং নীল ব্যবসার প্রবর্তন করে। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেল শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দৈবক্রমে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে নীলের ব্যবসা শুরু করেন ১৭৭৭ সালে তিনি চন্দন নগরে অবস্থান করতঃ নিকটবর্তী তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় দুটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাকিপুরের নীল ব্যবসায়ে যোগ দেন এবং স্বপ্লকালের মধ্যে যশোরের অন্তর্গত নহাটা কারবারের মালিক হন। সর্বশেষ ১ বছরে তিনি কালনা নীলকুঠি থেকে ১৪০০ মণ নীল রপ্তানি করেন। ১৮২১ সালে তার মৃত্যু হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অনুমতি ব্যতিত কোনো বিদেশী বণিক নীল কারখানার জন্য কোনো কাজ নিতে পারতেন না। ১৭৯৫ সালে বন্ড সাহেব কোম্পানির অনুমতি নিয়ে যশোরের অন্তর্গত রুপদিয়াতে এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম কুঠি স্থাপন করেন।

এরপর ১৮১১ সালের মধ্যে তৎকালীন নদীয়া, পরিদপুর, ঢাকা, খুলনার অঞ্চলে ব্যাপক হারে নীলকুঠি স্থাপনসহ নীলচাষ ও ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে। বলা যায় ১৮১১ সালের পর থেকেই বর্তমান যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে ব্যাপকহারে নীলের চাষ শুরু হয়। রাজবাড়ি জেলার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নেই নীলকুঠি ছিল। এরমধ্যে কোনো কোনো ইউনিয়নে ২ থেকে ৩টি কুঠির সন্ধান পাওয়া যায়। তবে গড়াই চন্দনার পাশ্ববর্তী পাংশা ও বালিয়াকান্দি উপজেলাতেই বেশি পরিমাণ নীলের চাষ করা হত। পাংশা, যশাই, জলিলপাড়া, বাবুপাড়া, বাগদুল, মাচপাড়া, কশবামাঝাইল, কুঠিমালিয়াট, কোর্দি, মৃগী, সাওরাইল, বাকশাডাঙ্গী, মধুপুর, ঘিকমলা, গাড়াকোলা, বালিয়াকান্দি, সোনাপুর, বহরপুর, জঙ্গল, সংগ্রামপুর, বেলগাছি, পদমদি, কালুখালি, যশাই, দুর্গাপুর, দলাগিলা, কুঠিরহাট, বারবাকপুর, বসন্তপুর, রামদিয়া, সেকাড়া এসব জায়গায় ষাটের দশকেও নীলকুঠির ধবংসাবশেষ দেখা যেত।

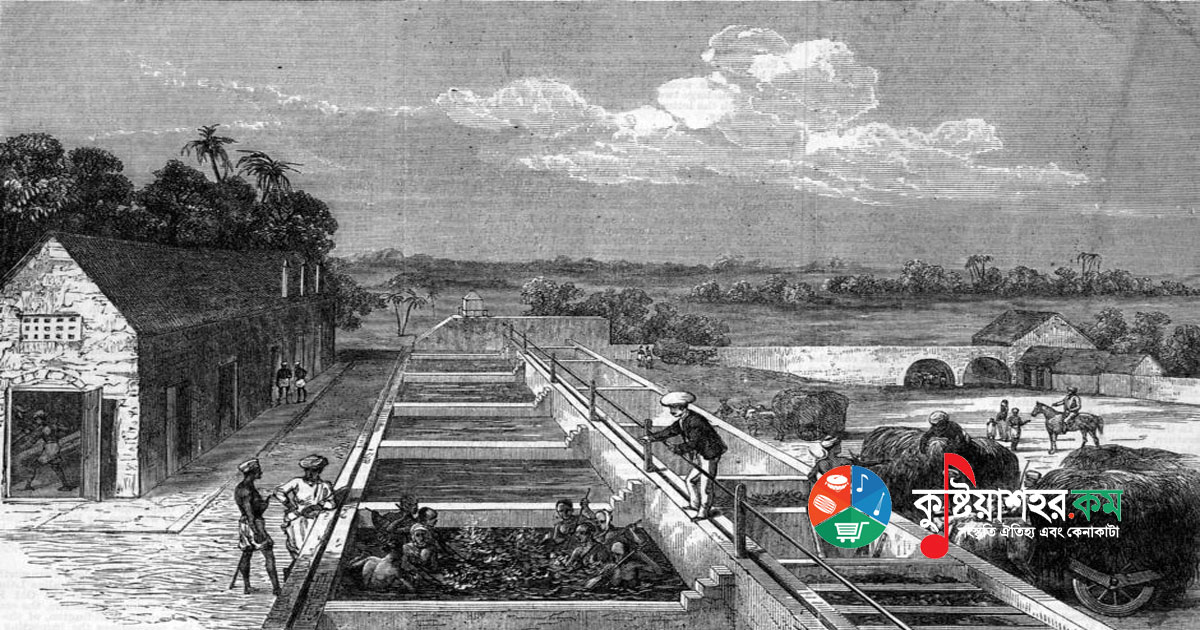

বিদ্যালয়ের পথে যেতে নাড়ুয়া ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের ঝোপঝাড় আচ্ছাদিত একটি ভগ্নকুঠির দেখতে পেতাম। ঐ ভগ্ন কুঠির সম্বন্ধে এলাকার মানুষ কিছুই বলতে পারত না। এখন বুঝতে পারি সেটা ছিল ১৮২০ এর দশকে স্থাপিত নীলকুঠি। মদাপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম সংগ্রামপুর। কথিত আছে ঐ গ্রামের সাধারণ কৃষকেরা নীলচাষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, যে কারণে গ্রামের নাম হয় সংগ্রামপুর। জঙ্গল ইউনিয়নে এখনো একটি ভিটে দেখা যায় লোকে যাকে ‘ঠাঠা পড়ার ভিটে’ বলে। কথিত আছে নীলচাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনে ঐ পথ দিয়ে ইংরেজ গোড়া সিপাই ঘোড়ায় চড়ে আগমন করত। চাষীরা ঐ পথে কন্দক কেটে রাখে এবং মাটির ঢিবি তৈরি করে বিদ্রোহীরা লাঠিসোটা নিয়ে আড়ালে বসে থাকে। ইংরেজ সিপাই দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে আসতে খন্দকে পড়ে যায়। সেই সুযোগে বিদ্রোহীরা লাঠি নিয়ে তাদের পিটিয়ে ঐ গর্তে পুতে রাখে। সেই থেকে স্থানটিকে লোকে বলে-----ঠাঠা পড়ার ভিটা। বর্তমানেও নীলগাছ বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। রাজবাড়ি সরকারি কলেজের বিজ্ঞান ভবনের সামনে একটি নীলগাছ আছে। যশোর ঝিনাইদহ অঞ্চলে এখনো নীলগাছ উৎপাদন করা হয়। তবে তা লাকড়ী ও ফসলের সবুজ সার সংগ্রহের জন্য। রং উৎপাদনের জন্য নয়। সাধারণ মানুষ একে মালগাছ বলে। নীলগাছ আকাড়ে ছোট। পাতা অনেকটা ধনচে পাতার মতো তবে ধনচে পাতা থেকে পত্র বিস্তারের দৈর্ঘ্য বেশি। নীলগাছ ডালপালাসহ সর্ব্বচ্চ ১১/১২ ফুট লম্বা এবং কাণ্ড ১ থেকে দেড়ফুট মোটা হয়। সাধারণত চারাগাছ থেকে নীল উৎপাদিত হয়। আউশ ধানের ক্ষেতে আশ্বিণ-কার্তিক মাসে নীলের বীজ বপন করা হত। উঁচু জমিতে বপন করা হত মাঘ-ফাল্গুন মাসে। আর নিচু জমিতে নীলচাষ করা হত চৈত্র মাসে। নীল গাছ দেড় থেকে দুই ফুট লম্বা হলে তা কেটে কারখানায় (নীলকুঠিতে) এনে জাগ দেওয়া হত। এরপর তা কারখানার বড় কড়াইতে জ্বাল দিয়ে কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রনে নীল তৈরি করা হত। বর্তমানে প্যাকেটে যে গুড়া নীল পাওয়া যায় তখনকার নীলগাছ থেকে প্রাপ্ত নীল তেমন ছিল না। সে নীল ছিল দলা দলা এবং সহজে পানিতে দ্রবিভূত হয়ে যেত।

প্রথমত জমিদারের অধীন অল্প অল্প জমি নিয়ে সাহেবরা স্থানীয় প্রজাদের সাহায্যে নীলের চাষ করাতেন। ১৮১৯ সালের অষ্টম আইনে Regulation Vlll of 1819) জমিদারিদিগকে পত্তনী তালুক বন্দেবস্ত দেওয়ার অধিকার দেওয়ায় এক এক পরগনার মধ্যে অসংখ্য তালুকের সৃষ্টি হয়। নবাগত জমিদারগণ নীলকরদের নিকট হতে উচ্চহারে সেলামী নিয়ে নীলচাষের জন্য বড় বড় পত্তনী দিতে লাগলেন। দেশের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী যারা তারাও নিজ অথবা অন্যের জমির মধ্যে পৃথক ভাবে পত্তনী নিয়ে নীলের চাষ করাতেন। যশোর, নদীয়া, ফরিদপুরের নীলের খ্যাতি বিলেতে পৌঁছিলে সে দেশের বহু ধনীর পুত্র আরো ধনী হওয়ার আশায় এ দেশে আসতে লাগলেন। কেহ নিজে স্বত্ত্বাধিকারী থেকে কেহবা কয়েকজন মিলে যৌথ কোম্পানি স্থাপনপূর্বক বিস্তৃত কনসার্ন (concern) বা কারবার খুলে বসতেন। একমাত্র যশোর জেলাতেই এরুপ ১৩টি কনসার্ন গড়ে ওঠে। এক একটি কনসার্নের মধ্যে ১৫/২০টি কুঠি (নীল উৎপাদন কারখানা) থাকত। সকল কুঠির পরিচালনা ও কার্যাব্যবস্থা একই কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকত। কনসার্নের ম্যানেজারকে বলা হত বড় সাহেব আর সহকারীকে বলা হত ছোট সাহেব। কনসার্নের মধ্যে প্রধান কুঠিকে বলা হত-----সদরকুঠি। তৎকালীন কুমারখালি, খোকশা, পাংশা, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ি, গোয়ালন্দকে নিয়ে নীলচাষের কয়েকটি কনসার্ন বা কারবার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কুমারখালি শালঘর মধুয়া ছিল বৃহৎ কনসার্ন। এ কনসার্নের অধীনে অত্র জেলার পাংশা, মাছপাড়া, যশাই, জলিলপাড়া, খোকশা, কশবামাঝাইল, বাবুপাড়া, বাগদুল, মৃগী, ঘি-কমলা, নাড়ুয়া, মধুপুর, গাড়াকোলা, শিকজান, পদমদি, কুটিরহাট, সেকাড়া, সোনাপুর, সংগ্রামপুর, বেলগাছি, বহরপুর নীলকুঠিগুলো ছিল।

এর সদরকুঠি ছিল কুমারখালির শালঘর মধুয়া কুঠি। বড় সাহেব ছিলেন টিআই ক্যানী। অন্য বৃহৎ কনসার্ন বা কারবার কেন্দ্র ছিল কুমারখালি। এ কারবার কেন্দ্রের অধীনে ছিল জঙ্গল, বালিয়াকান্দি, সমাধিনগর, সাধুখালি, কোড়কদি, জামালপুর, নলিয়া, আরকান্দি, কুঠিরহাট, কুঠিপাঁচুরিয়া, মধুখালিসহ বর্তমান ফরিদপুর জেলার কামারখালি সংলগ্ন নীলকুঠি। সদর কুঠিসমূহ কামারখালিতে ছিল।

মীর মশাররফ হোসেনের ‘আমার জীবনী’ আত্মকথা থেকে অত্র অঞ্চলের নীলচাষ, নীলের ব্যবসা এবং নীলকরদের অন্যায় অত্যাচার বিষয়ে আলোকপাত করা যায়-----‘পূর্বে চন্দনা নদী দক্ষিণে বহুদূর খোলা মাঠ। পশ্চিমে পদমদি গ্রাম। নবাবের নীলকুঠি। ইতিপূর্বে কোনো সময় নীল কার্যের জন্য দেশী সাদামুখ সাহেব সপরিবারে নীলকুঠি প্রধান কার্যকারক রুপে নিযুক্ত হইয়াছেন।’ (মশাররফ রচনাসম্ভার, পৃষ্ঠা--২৩৯) নবাবের নীলকুঠি বলতে পদমদীর নবাব মীর মোহাম্মদ আলীর কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ২১১ পৃষ্ঠায় লেখা----‘কারবারে খুব টাকা পাইতে লাগিলেন। নীলকার্যের ভার, সমুদয় জমিদারীর ভার তোমার বাপের হাতে দিয়া তিনি কলিকাতায় গেলেন। এখানে তোমার বাপ নীলকার্যে এতই আয় করিলেন যে, একবার ১২৫ মণ নীলের ওপর কলিকাতায় পাঠাইলেন। মীর খয়রাতি (নবাব মোহাম্মদ আলীর ডাক নাম) নিজে যে কয় বছর নীলকার্য দেখিয়াছিলেন তাহাতে বৎসরে বিশ মণ, পচিশ মণ নীলের উপর হয় নাই। একবার মাত্র ৫০ মণ মাল হইয়াছিল। তোমার বাপ মেহনত করিয়া বছরে বছরে ৮০/৯০ মণ নীল কলিকাতায় পাঠাইতেন। মৃগীর কুঠির নীলসাহেবদের নীলের সমান দরে বিক্রি হইত। শুনিয়াছি নীল বিক্রি করিয়া মীর খয়রাতী কোনো বৎসর বিশ হাজার, কোনো বৎসর পঁচিশ হাজার-----একবার পাইয়াছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা।’ এ তথ্য থেকে জানা যায় তখন নীলচাষ কতটা লাভজনক ছিল। আরো অনুমান করা যায় নীলচাষ প্রারম্ভে কনসার্নভিত্তিক থাকলেও পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত ও তালুকে পরিণত হয় এবং নীল ব্যবসার মালিক হয়ে ওঠেন ইংরেজ সাহেব এবং স্থানীয় বড় বড় জমিদার। মীরের আত্মজীবনী বইয়ের ১১৪ পৃষ্ঠায়----‘শালঘর মধুয়ার কুঠি টমাস কেনীর সদর কুঠি। ঐ কুঠির অন্তর্গত আরো কয়েকটি কুঠি ছিল। প্রত্যেক কুঠিতেই ইংরেজ কুঠিয়াল নিযুক্ত। মীরপুর নামে এক কুঠি ছিল। ঐ কুঠিতে এক ইংরেজ কুঠিয়াল কেনীর পক্ষে কার্য করিতেন। বোধ হয় ঐ কুঠিতে তার কিছু অংশ ছিল। কুঠি প্রধানই হোক আর ক্ষুদ্রই হোক প্রত্যেক কুঠির নিকটে ঐ নীলকরদের জমিদারী ছিল।’

নীলচাষের পদ্ধতি ছিল দুটি যথা------লিজ ও রাইয়তী। কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি নিজ জমিতে নিজের তত্ত্বাবধানে মজুর দ্বারা যে চাষ তা ছিল নিজ আবাদী। আর অগ্রীম টাকা বা দাদন দিয়ে প্রজাদের দ্বারা তাদের নিজ জমিতে কোম্পানি নীলের চাষ করিয়ে নিত। তাকে বল হত রাইয়তী বা দাদন পদ্ধতি। রাইয়তী বা দাদন পদ্ধতি ছিল দুই প্রকার যথা----এলাকা ও বে-এলাকা। রাইতরা দাদন নিয়ে নীল বুনতে চুক্তি করতেন। নিজের জমিতে চাষ করলে তাকে এলাকা এবং অন্যের জমিতে চাষ করলে বে-এলাকা বলত। নীলগাছ কেটে কুঠির এক অংশে জমা করা হত। তাকে বলা হত নীলখোলা। প্রতিবিঘায় নীলচাষের জন্য খরচ ছিল----চাষ-১ টাকা খাজনা -১০ আনা, বীজ-৪ আনা, নিড়ান-৮ আনা, গাছকাটা-৪ আনা, দাদনের একবার নামার জন্য স্ট্যাম্প-২ আনা, মোট খরচ=৩ টাকা।

সাধারণ বিঘা প্রতি ৮ থেকে ১২ বান্ডিল নীলগাছ জন্মত। প্রতি ৪ বান্ডিল ১ টাকা ধরে গড়ে ৮ বান্ডিলে নী থেকে আয় ২ টাকা। প্রতি বিঘায় ১মণ বীজ জন্মাত যার দাম ৪ টাকা। মোট ৬ টাকা। খরচ ৩ টাকা বাদ দিলে লাভ ৩ টাকা এবং দাদনের খরচ ২ টাকা বাদ দিলে কৃষকের প্রতি বিঘায় ১ টাকা। আর নীল ১২ বান্ডিল হলে আয় দাঁড়াতো ২ টাকা (Indigo Company Report, page-23)। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে নীল ভালো না জন্মিলে দাদনের টাকা পরিশোধ হত না। উল্লেখ্য গ্যাস্ট্রোল সাহেব নীলের আয় প্রজার পক্ষে মাত্র চার আনা ধরেছেন।

প্রথমত নীলচাষ লাভজনক ভেবে কৃষকেরা নীল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। উঁচু জমিতে বটেই নিচু ধানের জমিতেও তার নীলচাষ শুরু করে। ফলে কৃষকের ধান উৎপাদন কমে যায়। এতে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। নীলচাষে তাদের নামমাত্র লাভ থাকত। এরপরেও মাপনের সময় ৬ বান্ডিলকে ৪ বান্ডিল বা ৪ বান্ডিলকে ২ বান্ডিল করা হত। এছাড়াও তারা দিনের পর দিন দাদনের ঋণে আটকা পড়ে সর্বশান্ত হতে থাকে। নীলকরগণ জাল চুক্তিপত্র করে বছরের পর বছর তাদের দাদনের মধ্যে রেখে দিত। নীলকরদের দালালগণ জমি মাপার সময় কৃষকদের ফাঁকি দিত। দেড় বিঘা জমি মেপে একবিঘা করত। ১৮৫৪ সালে যশোর জেলা ম্যাজিস্টেট ডানভার লিখেছেন----‘নীলকরগণ উৎকৃষ্ট জমিতে নীলচাষ করাতো কিন্তু তাদের প্রকৃত মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী দিত। তারা ১৭৯৫ সালে নীলের যে মূল্য নির্ধারণ করেছিল অর্ধ শতাব্দী পরেও কৃষকদের সেই মূল্যে নীলচাষ করাতে বাধ্য করত।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছিল কিন্তু নীলকরগণ তা গ্রাহ্য করত না। ঐশ’লি এডেন লিখেছেন----‘খুন, দাঙ্গা, ডাকাতি, লুন্ঠন, মেয়ে মানুষ চুরি, অগ্নিসংযোগ --এমন কোনো অন্যায় কাজ নেই যা তারা করত না। নীলের চাষে বাধ্যকরণ এবং নীলচাষ সম্প্রসারণ এত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল যে এক সময় মনে হত এদেশে আর ধানের চাষ হবে না। ১৮৪২ সালে বাংলাদেশের পুলিশ প্রধান জানান যে, ফরিদপুরের পশ্চিমাঞ্চলের (বর্তমান রাজবাড়ি অঞ্চল) জমিদারগণ কৃষকদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করছে। তাদের ধন সম্পত্তি লুটতরাজ করতেও দ্বিধা করছে না।’ আব্দুল মোতালেব নামে এক ব্যক্তি ১৫০ বছর পূর্বে এক পত্রিকায় লিখেছেন---------‘আল্লা এমন করে মারিস কেন? তুই তো সবই পারিস। একদিন কেন সকল রায়তদের মেরে রায়তদের দেনা পরিশোধ করে দেনা। দোহাই আল্লা তোর কাছে এই দরখাস্ত করছি, তুই একদিনে আমাদের মেরে ফ্যাল।’ (প্রথম আলো পত্রিকা, প্রতিবেদন, মুনতাসির মামুন)। ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জেলাটুর সাহেব। তিনি উল্লেখ করেন যে, এমন একটি নীলের বাক্স ইংল্যান্ড গিয়ে পৌছায় না, যা বাংলার কৃষকদের রক্তে রঞ্জিত নয়।

নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচার এতটাই বিভিষীকাময় ছিল যে তা ভাষায় বর্ণনাতীত। সাধারণ লোকে ইংরেজ বলতে কোম্পানিকেই বুঝত। এই কোম্পানিই হর্তাকর্তা বিধাতা। এই কোম্পানি যে কত কৌশলে সাধারণ মানুষের সর্বশান্ত করেছে তার শেষ নেই। কোম্পানির গায়ের জোরে সাধারণ প্রজাদের নিঃশেষ করাই যেন উদ্দেশ্য। ‘কুঠির চতুর্পাশ্বের গ্রামে সকল যেনতেন প্রকারে হস্তগত না করিয়া আর কুঠির পত্তন করিতেন না। ছোটখাট জমিদার তালুকদার হইলেত কথাই নাই। লাঠির চোটে, গুদামঘরের সহায়ে, দেশী লাঠিয়ালগণের সাহায্যে, বিদেশী পাঁড়ে দেবে- চোরে, সিং-সিমির রাজপুতদের ঢাল তরবারীর জোরে কত কাণ্ডই যে এদেশে করিয়াছেন তাহার সমুদয় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করা সহজ ব্যাপার নহে।’(মীর মশারফ রচনাসম্ভর, পৃষ্ঠা-১১৪)।

দখল, নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণের মধ্যেই কুঠিয়ালদের অন্যায় অবৈধ কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা প্রজাদের ঘটি-কম্বল থেকে শুরু করে কার ঘরের বউ ও যুবতী মেয়েদের ওপর নজর তুলত। এরুপ ঘরের কোনো মেয়ের উপর নয়ন পড়লেই তার আর রক্ষা থাকত না। ‘ছলে বলে কৌশলে কুঠিয়াল তাকে হস্তগত করবেই। প্রয়োজনে অপহরণ করত। টাকাওয়ালা লোক অনেক আছে। কিন্তু বল প্রকাশের মধ্যে কুঠিয়ালদের কোনো কার্যে বাধা দেওয়ার শক্তি নাই। মীরপুর (কুষ্টিয়া) কুঠির সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কোনো লোকের সাধ্য নাই। কুঠির নামেই থরহরি কম্প। সাহেব দূরের কথা-----কুঠির নায়েব, গোমস্তা, আমিন, তাগাদাকারী, খালাসী, পাইক পেয়াদার যন্ত্রণাতেই অস্থির। তাহারা চক্ষু রাঙ্গাইয়া এক ধমক দিলেই চক্ষু স্থির। ইহার পর সিং দোবে, চোবে, পাঁড়ে বাঁধা কোমরে ঢাল তরবারী লইয়া আসিলেও সে সময় পাড়া প্রতিবেশীরা দিনে দুপুরেই আপন আপন ঘর বন্ধ করিয়া জঙ্গলে মাথা দেয়।’ (ঐ পৃষ্ঠা-১১৫)

বাংলা

বাংলা  English

English