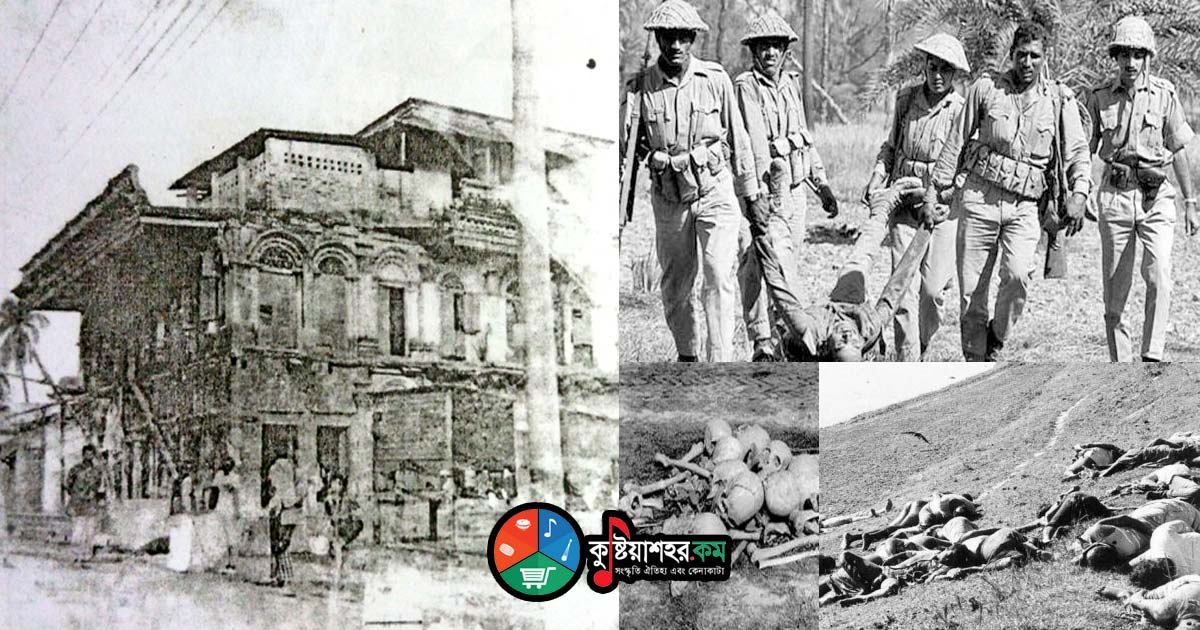

আমরা জানি, কুষ্টিয়ার যুদ্ধে পাকবাহিনী বাঙ্গালীদের কাছে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয় এবং মূলত কুষ্টিয়া জিলা স্কুলে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধরত প্রায় সকল পাক-সেনাই নিহত হয়। এই পর্যায়ে বিক্ষুদ্ধ জনতার হাতে বেশকিছু অবাঙালিও প্রাণ হারায়। এদের মধ্যে কুষ্টিয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অবাঙালিদের নেতা (বিহারী) নেতা নবীবক্সও ছিলো।

এসব কারণে বাঙ্গালিদের প্রতি পাক-সেনা ও বিহারীদের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা ছিলো তীব্র। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকসেনা, শান্তি কমিটি, বিহারী ও রাজাকারদের হাতে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন বয়সের ও পেশার অসংখ্য নিরীহ মানুষকে জীবন দিতে হয়।

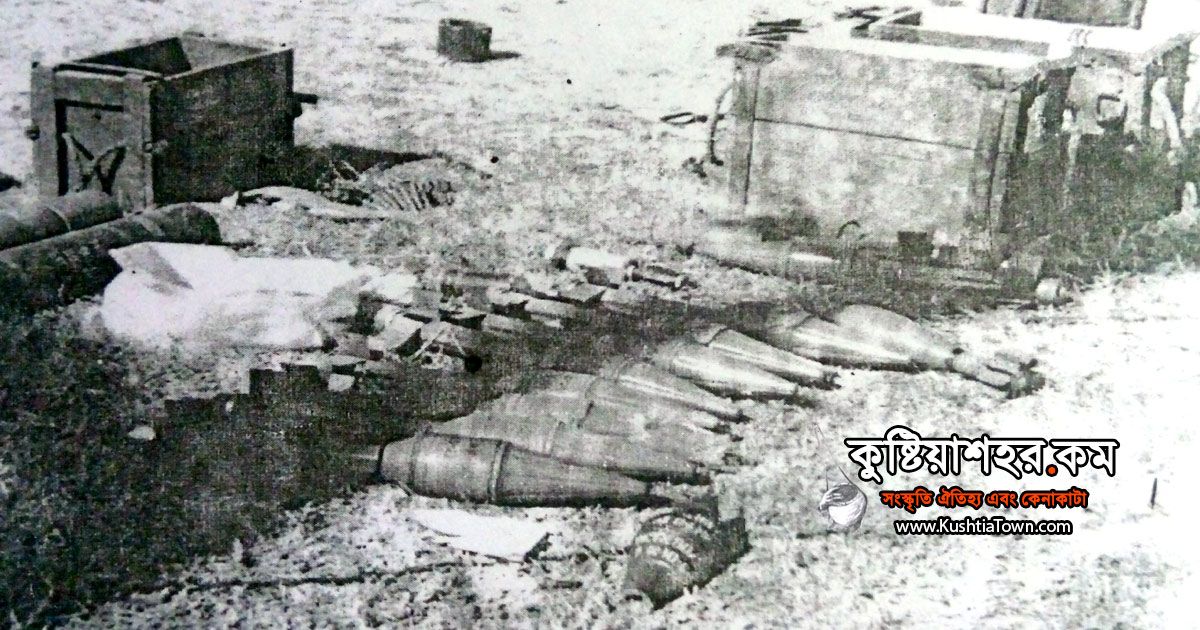

কুষ্টিয়া পুলিশলাইনে ছিলো পাকসেনাদের ঘাঁটি। বিহারী ও রাজাকারদের সহায়তায় সন্দেহভাজন বাঙ্গালীদের এখানে ধরে আনা হতো। চলতো অকথ্য নির্যাতন। উপরে পা ঝুলিয়ে প্রহার করা হতো, হাত-পায়ের আগুলে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো আলপিন। যাদের নাম “খরচাখাতায়” লেখা হতো, তাঁদের হস্তান্তর করা হতো রাজাকার ও বিহারীদের কাছে। হতভাগ্য এই মানুষগুলোকে নিয়ে যাওয়া হতো পার্শ্ববর্তী রেললাইনের নির্জন স্থানে। তারপর গুলি চালিয়ে কিংবা জবাই করে হত্যা করা হতো। পুলিশ লাইনের বন্দিদশা থেকেই ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় অধ্যাপক দুর্গাদাশ সাহাকে।

রক্সি সিনেমা হল ছিলো শান্তি কমিটি ও বিহারী রাজাকারদের প্রধান আস্তানা। জানা গেছে শহরের হত্যা-তালিকা এখানেই প্রণীত ও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। বিহারীরা হতভাগ্য বন্দিদের পাশেই গড়াই নদীর চরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে লাশ চরে পুঁতে ফেলতো। আবার কখনও কখনও নদীর জলে ভাসিয়ে দিত রক্তাত লাশ। এইভাবেই হত্যা করা হয় কুষ্টিয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাসেমকে।

কুষ্টিয়ার শহরতলীর বিহারীঅধ্যুষিত হাউজিং এস্টেট ছিলো আর এক বধ্যভূমি। নির্মম নৃশংস গণহত্যার নীরব সাক্ষী এই হাউজিং এলাকা। শহর থেকে ধরে এনে এখানে হত্যা করা হতো। লাশগুলো কখনও পায়খানার ট্যাংক, কখনও পাশের ক্যানালে ফেলে দেওয়া হতো। হত্যা কুঠি হিসেবে ব্যবহৃত একটি ভগ্ন-জীর্ণ (হলুদ ঘর নামে পরিচিত) ঘর এখনো হাউজিং এর দক্ষিন-পূর্ব পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। হত্যা-কুঠি হিসেবে ব্যবহৃত একটি ভগ্ন-জীর্ণ ঘর এখনো হাউজিং এর দক্ষিন-পূর্ব পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কুষ্টিয়া মহাশ্মশান, ষ্টেশন রোডের ১নং গুদাম এবং রাজারপুকুরের পার্শ্ববর্তী এলাকাও বধ্যভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হতো। গড়াই নদীর ধারে, জুয়েল এলুমিনিয়াম ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে এখনো কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে একটি তেঁতুলগাছ। ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো এর দুটি বিস্তারিত শাখার মাঝখানে জোর করে মাথা চেপে রেখে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হতো।

মিলপাড়ার কোহিনুর বেকারির মালিককে স্ব-পরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হাসান ফয়েজ, আনছার আলী, ননী গোপাল রায়, রফিক আহমদ, ফুটবলার সোহরাওয়াদীকে এভাবেই হত্যা করা হয় বলে জানা যায়।

কুষ্টিয়া সম্পর্কে “পূর্বদেশ” প্রতিনিধি ১৯৭২ সালেই লিখলেনঃ

…বর্বর পাকসেনা ও তাঁদের অনুচরেরা গড়াই নদীর ধার দিয়ে গঙ্গা কপোতাক্ষ ঘাট থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত দেড় মাইল এলাকার মধ্যে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বাঙালী নরনারীকে হত্যা করে তাঁদেরকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। সেই সমস্ত হতভাগ্য মানব সন্তানের হাড়গোর এখনো নদীতে গোসল করতে গেলে মাঝে মাঝে মানুষের পায়ে বাঁধে। কুষ্টিয়া শহরের আমলাপাড়ায় বিমান নন্দীর বাড়ি বলে পরিচিত একটি বাড়িতে বর্বররা স্থাপন করেছিল বধ্যভূমি। এখনো সেটা জনসাধারণের কাছে “ফাঁসিঘর” বলে পরিচিত।

সেখানে হত্যার নিদর্শন ফাঁসির দড়ি কয়েকদিন আগেও ঝুলছিল। শহরের আর একটি বধ্যভূমি হচ্ছে কুষ্টিয়া হাউজিং কলোনী। এইসব গ্রাম থেকে কিশোর-তরুনী সমস্ত বয়সের মেয়েদের ধরে নিয়ে সেখানে তাঁদের আটকে রেখে চালাতো অমানবিক পাশবিক অত্যাচার। তাঁদের এই অত্যাচারের হাত থেকে বিধবা, পঙ্গু, মেয়েরাও বাদ পড়েনি। এমনকি মাত্র চারদিনের প্রসূতিও তাঁদের পাশবিকতার হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

নারী নির্যাতনের আরো একটি স্থান ছিল পুলিশলাইনের উত্তরে ও রেনউইক কোম্পানীর পশ্চিমে অবস্থিত সিআ্যান্ডবি’র একটি হলুদ রঙ্গের একতলা বাড়ি-যেখানে ফেটে পড়তো অসহায়া নারীর করুন আর্তনাদ। শহরে আরো একটি বধ্যভুূমি কোর্টপাড়ায় আজিজুর রহমান আক্কাস এমসিএ-এর বাড়ি। এই বাড়ির মধ্যে একটি কুয়া আছে এবং তার পাশেই লম্বা একটা ঘর। যে ঘরে হতভাগ্য মানুষদের মাটিতে শুইয়ে গরু-ছাগলের মতো জবাই করে লাশগুলোকে ফেলতো ঐ কুয়ায়। কুয়াটি এখন অজস্র কঙ্কালে ভরাট। গঙ্গা কপোতক্ষ অফিসের পাশের বাধানো ঘাটে মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে গলায় পাইকারিভাবে ছুরি চালিয়ে নদীতে ফেলে দিতো। তারা খেয়াল খুশি মতো ট্রেন থেকে লোক নামিয়ে প্রকাশ্যে মানুষের সামনেই বেয়নেট চার্জ করে পেট ফেরে ফেলতো

চুয়াডাঙ্গা ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের “সাউথওয়েস্ট কমান্ড” হেডকোয়ার্টার স্বাধীন বাংলার প্রথম অস্থায়ী রাজধানী। কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন রণাঙ্গানে চুয়াডাঙ্গার ৪ নং উইং ইপিআর, ছাত্র-জনতা জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গৌরবজনক ভুমিকা পাকিস্তানিদের হিংস্র করে তুলেছিলো। তাছাড়া এ সময়ে বিক্ষুদ্ধ জনতার হাতে বেশকিছুসংখ্যক বিহারীও প্রাণ হারায়। তাই “পাক বাহিনী চুয়াডাঙ্গা প্রবেশের সময়ে চুয়াডাঙ্গা ঝিনাইদহ সড়কের পার্শ্বের প্রায় সকল বাড়ি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়, যুবতী মেয়েদের করে সম্ভ্রম নষ্ট। শুধু ১৫ ও ১৬ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ সড়কের দশ মাইল, শরৎগঞ্জ, ডিঙ্গেদহ ও চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রায় ৫০ ভাগ ঘর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং দোকানপাট লুট করে। তাদের এই ধ্বংসযজ্ঞে সহায়তা করে বিহারীসহ জামাত ও মুসলিম লীগের কতিপয় নেতা-কর্মী। তারা রাজাকার বাহিনী গঠন করে চুয়াডাঙ্গা মুক্ত দিবসের (৭ই ডিসেম্বর) পূর্বপর্যন্ত গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে লুটতরাজ চালিয়ে মা-বোনের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। পাকসেনারা ছাত্র-যুবকদের ধরে নিয়ে এসে কখনো গুলি করে আবার কখনো বেয়েনেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করতো। এই সমস্ত লাশ পুতে রাখা হতো চুয়াডাঙ্গা আধুনিক হাসপাতালের পাশে। স্বাধীনতার পর এখানে পাওয়া গেছে হাজার হাজার মানুষের লাশ ও কঙ্কাল। পাকবাহিনী টগর নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করার পর আলমডাঙ্গা থানা শহরের চারতলা ভবনে বাঁশের মাথায় চারদিন ঝুলিয়ে রেখে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলো এই পরিণতির জন্য। পাকসেনারা আলমডাঙ্গা শহরের দোকানপাট ভেঙ্গে লুট করিয়ে দেয় আর লুটের মাল বিহারী, মুসলিম লীগ ও জামাতের লোকেরা বাড়ি নিয়ে যায়। অথচ এই পাকসেনারাই চুয়াডাঙ্গা মসজিদের ইমামকে খুন করেছে এবং মুসলিম লীগ নেতার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে এমন তথ্যও পাওয়া গেছে। বস্তুত চুয়াডাঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে এবং শহরের চারপাশেই ছিলো অসংখ্য গণকবর। আর এসব গণকবরে পাওয়া গেছে হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহ,মাবোনের শাড়ি বøাউজের বিধ্বস্ত চিহ্ন।

চুয়াডাঙ্গা আধুনিক সদর হাসপাতালভবন ছিলো পাকিস্তানিদের নির্যাতনকেন্দ্র। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা অসংখ্য বাঙালি ভাই-বোনকে ধরে এনে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। স্বাধীনতার পরপরই এই হাসপাতাল এলাকায় হাজারো মানুষ ভিড় জমায়-তাদের নিকট-আত্মীয়দের খোঁজে। তখনই দেখা গেল একটি ঘরের দেয়ালে রক্ত দিয়ে লেখা রয়েছে “আল্লাহ তুমি জালেমদের হাত থেকে রক্ষা করো।” এই হাসপাতালের আশেপাশেই পাওয়া যাই অসংখ্য মানুষের লাশ, হাড়গোড়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা রেলষ্টেশনের দক্ষিন দিকের সিগনালের পার্শ্বের একটি গর্তে পাওয়া যায় বেশ কিছু লাশ। দুজনের লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়্। এদের একজন হলেন মহকুমা প্রশাসকের অফিসে কর্মরত আজিজুল হক এবং অপর জন হলেন একজন পুলিশ অফিসার। জানা যায়, রাজাকাররা এই দুজনের গলায় দড়ি বেঁধে দুদিক থেকে টেনে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে।

চুয়াডাঙ্গা শহরের পলাশপাড়ার বুদু মিয়ার আম বাগানের পেছনে (বর্তমানে শান্তিপাড়া) বাবলা বাগানব ছিলো শহরের সবচেয়ে বরো বাধ্যভূমি । যাঁদেরকে হত্যা সিদ্ধান্ত হলো-তাঁদেরকে ধরে বাবলা বাগানে নিয়ে এসে তাঁদেরকে দিয়েই ৫/৭ ফুট গভীর করে গর্ত খুঁড়তে বাধ্য করা হতো। তারপর ঐ গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে হতভাগাদের গুলি করে হত্যা করে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হতো। গোটা নয় মাসে শতাধিক মানুষকে রাতের আঁধারে এখানে নিয়ে এসে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়। এ সময়ে মাথাভাঙ্গা নদী দিয়ে অসংখ্য লাশ ভেসে যেতে দেখা যেতো প্রায় প্রতিদিন।

দামুরহুদা থানার নাটুদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিলো আর একটি নির্যাতনকেন্দ্র। অসংখ্য মানুষকে এখানে ধরে এনে নির্যাতন চালানোর পরে তাদেরকে হত্যা করা হতো। এই বিদ্যালয়ের পেছনেই আবিষ্কৃত হয়েছে এক বিশাল গণকবর। স্বাধীনতার পরপরই আবিষ্কৃত এ গণকবরটিতে দুই শতাধিক স্বাধীনতাকামী মানুষকে হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়ে বলে জানা যায়।এটি চুয়াডাঙ্গার অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয়।এই বিশাল বাড়িতে ছিলো পাকসেনাদের ঘাঁটি। এখানকার প্রতিটি কক্ষেই ছিলো নির্যাতনের চিহ্ন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১২ মে আলমডাঙ্গা থানা শহরে ঢুকে ব্যাপক হারে হত্যা ও লুটপাট শুরু করে। তারা অসংখ্য মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাটবোয়ালিয়ার কাছে গুলি করে হত্যা করে মাথাভাঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়। এখানে যাদেরকে হত্যা করা হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক আবুল হোসে, দোয়রকা দাস, পুলিশ অফিসার বসন্ত কুমার, মধুবাবু, মনির উদ্দিন, উন্মাদ আলী, আবুল হোসেন বিশ্বাস এবং আকবর আলী।

বর্তমান চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা থানার জগন্নাথপুর গ্রামে রয়েছে আটজন মুক্তিযোদ্ধার গণকবর। দুটি গর্তে প্রতিটিতে চারজন করে মুক্তিযোদ্ধা শায়িত। মসজিদের ইমাম এবং গ্রামবাসীর অনুরোধে পাকিস্তানিরা লাশগুলিকে কেবল গর্ত করে মাটি চাপা দেওয়ার অনুমতি দেয়। লাশ দাঠনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধিবিধান মানতে দেওয়া হয়নি। বাগোয়অন গ্রামের কুখ্যাত পাকদালাল কুবাত খানের ষড়যন্ত্রে ৫ আগষ্ট পাকসেনাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার আটজন তরুন মুক্তিযোদ্ধাকে প্রাণ হারাতে হয়। এই আটজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হলেন হাসান জামান,খালেদ সাইফুদ্দিন আহমদ তারিক, আলাউল ইসলাম খোকন, রবিউল ইসলাম,রওশন আলম, আবুল কাশেমম কিয়ামুদ্দিন এবং আফাজউদ্দিন। মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলাতেই (পরে মুজিবনগর) ১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রথম প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করে। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধকালে গোটা মেহেরপুর শহই ছিলো পাকবাহিনীর নির্যাতনকেন্দ্র। স্থানীয় সরকারি কলেজের পেছনের মাঠ ছিলো সবচেয়ে বড় বাধ্যভূমি। এখানেই অধিকাংশ স্বাধীনতাকামীকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করা হতো। এছাড়া জেলা প্রশাসন কার্যালয়চত্বর, ভকেলনাল ট্রেনিং ইনিস্টিউট, ওযাপদা মোড়, বাসস্ট্যান্ড এলাকা, গোরস্তানপাড়া প্রভৃতি এলাকাতেও ছিলো বাধ্যভূমি আর নির্যাতনকেন্দ্র। নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল ছিলো নারী নির্যাতনকেন্দ্র । মেহেরপুর শহর মুক্ত হলে শহরেই পাচটি গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। সরকারি কলেজের পেছনের বাধ্যভূমিতে পাওয় যায়। মাথার খুলি হাড়গোর কাপরচোপড়, মাথারচুল ইত্যাদি। জেলাপ্রশাসন চত্বরের গণকবরে গৌরীপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে পুঁতে রাখা হয়েছিলো। শহরসংলগ্ন কালাচাঁদপুরেও পাকবাহিনীর আর একটি নির্যাতনশিবির ছিলো।

স্বাধীনতার পর শহরের গণকবর ও বাধ্যভূমি থেকে শত শত মানুষের মাথার খুলি, হাড়গোর উদ্ধার করে একটি কেন্দ্রীয় গণকবরে স্থান দেওয়া হয়।

মেহেরপুর মহকুমার গাংনী থানাধীন কুষ্টিয়া-মেহেরপুর সড়কে জোড়পুকুরিয়া- ষোলটাকা রাস্তার সংযোগস্থল এলাকা দিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে গমনকারী শত শত নারী-পুরুষ শিশুকে পাকসেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে। পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের অপেক্ষাই পূর্বথেকেই ঐ এলাকায় অ্যামবুশ করে অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু পরিকল্পনা বদল করায় মুক্তিযোদ্ধারা ঐ রাতে আর ঐ এলাকায় যায়নি। নিরীহ শরণার্থীরা পাকিস্তানিদের ফাঁদে পা দিল অজান্তেই।

তথ্যানির্দেশঃ- একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর, সুকুমার বিশ্বাস, প্রকাশক মিলন নাথ, অনুপম প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ফেব্রুয়ারী ২০০০, পৃষ্ঠা ১০৮-১১২

বাংলা

বাংলা  English

English